コラム

COLUMN

東京造形大学のアニメーション上映と個人的な製作�について記憶している幾つかの出来事(1)

造形大学アニメーション研究会とANIMATION80

[文]木船徳光 Tokumitsu Kifune(東京造形大学アニメーション専攻 教授)

1977 年にビジュアルデザイン専攻の1 年生たちがVD 漫画集団を設立し、その同人誌CS(カオティックスパイラルの略)1 号(編集長は渡部隆)をその年のC S 祭で販売していた。当時三浪して絵画専攻に入学していた渡辺純夫さんがそれを購入し、彼がその集団に参加したこともありVD 漫画集団が東京造形大学漫画研究会へと変わっていった。

私は1浪後当時高尾にあった造形大学の絵画専攻に1978 年に入学した。

同期には2020 年現在アニメ―ション専攻の助手をやっていて文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した

築地のはらさんの母親でイラストレーターでありアニメのキャラクターデザインも手がける大須賀理恵さん、後にアニメ研に入部する田辺幸夫、アニメ研には入部しなかったが、絵画専攻の中では比較的よく一緒にいたら、アニメも作り出した安野裕二さんがいた。

その春に学生ホールに貼ってあったマン研の部員募集の掲示をみて説明会に行き、その場ですぐに入部した。この時点では私以外の1年生がいた記憶が無いので新入部員は私1 人しかいなかったのかも知れない。その後、西八王子に住んでいた渡部隆や高橋順一らが常連だった、初老のマスターがやっている、絵に描いたような学生街の喫茶店エーデルワイスに連れていかれ、学年は違うが同年代だったので、すぐに先輩後輩という感じでは無くなっていった。その席に後にパートナーになった石田園子はいたと思う。

私も西八王子に住んでいたので、西八王子の駅からちょっと遠い渡部の家が漫研の溜まり場であったが、あっという間に駅すぐの私の家も漫研の溜まり場になっていった。西八王子から大分離れた、当時高尾にあった造形大学からも八王子駅からも距離のあった神戸(ごうど)という地名の所に学生寮のようなものがあり、そこに住んでいた渡辺さんも西八に通う様になり、石田と渡辺さんがアニ同(現アニドウ)の上映会に毎回通うようなアニメーションファンだったので、漫研の中のエーデルワイス派が中央線に乗って都心にアニメーションを観に行くようになっていった。

渡辺さんは関西の神戸出身で神戸(ごうど)に住んでいたのにエーデルワイス派に所属していた。神戸派には後に怪獣造形作家になる酒井ゆうじくんや立体イラストレーターになった松本ひかるくんがいた。漫研に所属はしていなかったが造形大学のグラフィックデザイン教授になった秋田寛さんもいた。

主にアニ同の上映会だったが、それ以外も情報紙ぴあを参考にアニメーションの上映があれば毎週1 回以上行っていたような記憶がある。

その頃ぴあが主催していたアニメーションサマーフェスティバルで藤幡正樹さんや森まさあきさんの作品を観て学生でもこのレベルのものが出来るんだと感心した記憶がある。

そのうち観にいくだけではなく、自分達でも上映会をしたい、となって漫研の活動としてNFB のフィルムを借り大学内で上映会を開いたのがアニメーション研究会の前身だったかも知れない。渡辺さんが中心となってコピーで作品解説の乗ったチラシを作って教室で学内向けに上映会を開いていた。マクラレンとかライアンラーキンの作品を上映していた。マクラレンの水平と垂直を面白いと思う奴は見込みがあるということになっていた。何の見込みかは不明だが。

アニメ研の設立前に私と渡部と渡辺さんの3人がSF 好きでもあったので、渡部の6畳の下宿で密談をして渡辺さんを部長にSF 研究会を作る事にした。1978 年の夏に漫研の募集と同じ様に、学生ホールの掲示板に募集の告知を貼って部員を募集した。映像3年平田実さん(アニメーション、特撮評論家の氷川竜介さんも所属していた怪獣クラブに入っていた特撮ファンだった)と誰かが来てくれたくらいでほとんどの部員は漫画研究会と重なっていた。

最初の活動はどこで販売するという目標もなく、同人誌を作る事となった。渡部がアートディレクターといった方が正確かもしれないが編集長として制作し、100 部印刷した。

福生の米軍ハウスを住居兼作業場としていたポプルスと言う印刷所があって、高校の美術部のメンバーと作った同人誌をそこで印刷していた事もあり、ポプルスに頼むことにした。西八王子から八王子経由で八高線を乗り継ぎ、原稿を届ける役は私だった。転写式のインスタントレタリング以外は手書きで、モノクロ軽オフセット印刷という当時の同人誌としてはスタンダードな形式だった。

石田さんが「わんぱく王子の大蛇退治」の紹介文を書いていたり、平田さんが「皇帝のいない八月」についての文章を書いていたりしていた。私と渡部の合作ショートショートや私と渡部と渡辺さんの合作漫画の予告編とか、大学時代の黒歴史の一つとなっている。印刷して物ができるとそれで満足してしまったのか、特に販売した記憶は無いのがせめてもの救いだ。

SF 研の同人誌が一段落したころ再び私と渡部と渡辺さんの3人が渡部の6畳の下宿で密談をして、石田さんを部長にアニメ研を作ろうという話になった。1978 年の夏休み明けに、再び学生ホールの掲示板に手書きの部員募集告知を貼った。それを見て入ってきたのが映像専攻だった2浪1年の小出正志さん、現役1年石田純章(私の高校の後輩だった)くんたちだった。

映像専攻なのにグラフィックにも関心のあった小出さんから、VD ではなくグラフィックデザインの教授として多摩美グラフィックデザインから移って来たばかりの神田昭夫先生がアニメーションに詳しいという情報があり、顧問を頼む事になった。

神田先生はデザイナーとしても一流だったが、多摩美の学生時代に同期の和田誠さんと日本最初期のアニメーション同人誌「ファンアンドファンシーフリー 」の同人になったり、SF ファンだったり、現代音楽と花火などの見せ物が好きっだたり、大人になってもそういったことをやっていてもいいのだという、人生のモデルにしてしまった所もあった。

出来たばかりのアニメ研の活動は学内上映会が主で、カナダ大使館、日仏会館、ベルギー大使館、日比谷図書館等の無料でフィルムを貸してくれるところから借りてきては上映会を開いていた。

NFB の作品は毎週返すときに次を借りてきて上映していた時期もあった。B4 が刷れる大形のプリントゴッコ(葉書サイズが一般的で、年賀状の印刷に多く使われていた簡易印刷機)を私が購入したので、当日配る印刷物は手描きで版下をつくり制作していた。

今と違って短編アニメーションを観る機会はあまりなかったので、大学内だけでもそれなりに観客がいたのだろう。後にプリントゴッコでは造形大学アニメーション専攻専用絵コンテ用紙をわら半紙に刷ってみんなで使用したりしていた。

設立後最初のCS 祭では、特撮ファンだった平田さんの企画で、カレル・ゼーマンの「悪魔の発明」を映画レンタル会社からお金を出して借りてきて上映した.。それが単純な上映活動のピークだったかもしれない。

しかし、1978 年のC S 祭活動の中心は漫研で、C S2 を版下制作から印刷まで自分たちでやったのが強く記憶に残っている。渡部の同級の生加藤木くんが相原にある印刷所の息子で、渡部はそこの版下制作のバイトをやっていて、彼の家の道路に面した窓に仕事を持ってくる加藤木くんの影が映り、素材を渡されることを、有り難いような怖がっているような感じだった。さらに松本ひかるくんのがそこのスタッフとして印刷のバイトをしていた。

その縁で仕事が終わった後の印刷所を自由に使わせてもらうことが出来たので、製版や印刷、製本の作業をするため漫研のメンバーが夜な夜な相原まで西八から通っていった。その頃の相原は横浜線が一時間に2本しかない時間帯もあるような田舎で、夜になると真っ暗で駅からの行きが恐ろしかった記憶がある。絵画専攻だった私が印刷の大体の流れを知ったのはこの経験のおかげだった。

1979 年の初めは再びSF 研の季節で、2号目の同人誌制作で忙しかった。銀座一丁目にあった「テアトル東京」で「2001 年宇宙の旅」を何度も見に行っていたこともあり、特撮ファンの平田さんの強い推しもあったので、その特集号を制作することになった。写真を網がけすることが予算的にできなかったので、渡部はスクリーントーンを駆使してなんとかしていた。いつものように印刷はポプルスだったが、表紙を渡辺さんが持っていた簡易シルクスクリーンセットで銀色の網点を足したり中表紙を手作業で窓開けしたり、装丁も遊んでいた。神田先生に見せてもらった「ファンアンドファンシーフリー」が念頭にあり、手書きオフセットとしては頑張っていたと思う。このあたりで小出さんがS F 研に本格的に参加し出したと思う。

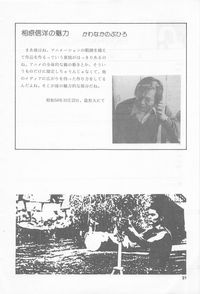

またその頃映像専攻にかわなかのぶひろ先生が赴任してきた事で造形の学生だった石田純章君の作品がイメージフォーラムの新作ショーケースというプログラムで上映された。それがアニ研メンバーの作品が外部で上映された最初のケースだった。

石田くんの上映と言う刺激もあったので、当時、四谷三丁目の不動産会館ビルにあったイメージフォーラムにも通うようになっていった。中学の頃から兄の影響もありアンダーグラウンドな映画を見てはいたが、この頃から実験映画を集中的に見る様になっていった。実験映画の中でもフレーム単位で映像を操作するものに強く惹かれ、コマ撮りした映像が好きなんだなと認識する様になった。

イメージフォーラムでの上映もあったが、1978 年4月に行われたアニ同主催「アニメタッグマッチ相原信洋VS 古川タク」の二人上映会を観に行って大きな刺激を受けたこともあり、アニメ研設立後2回目1979 年の学園祭では相原信洋さんの特集上映をする事になった。

何かあればすぐに同人誌を制作したがるグループだったので自然に相原さんの特集号を制作する事になった。私と石田が10 月にイメージフォーラムに行って相原さんのフィルムを借り(イメージフォーラムが作家の作品のレンタルをしていた)、それと一緒に不動産会館で相原さんに2人でインタビューをしたのが「IKIF」を結成する元であったのかもしれない。同席していた富山加津江さんが親切だった事と相原さんがサングラスをT シャツで拭くのが印象的だった。普段上映に通っていた場所の裏側に入ることができた事も嬉しかったと記憶している。作家と直接話をしたことが刺激になったのか、少し興奮しながら四谷三丁目から新宿まで夜の新宿御苑前の横を相原さんの話をしながら歩いて帰った。

当時は相原さんの作品スチールが無かったので、上映とは別にフィルムを借り、接写するアダプターを買って16 ミリフィルムから直接スチール写真を撮影した。さらに私がフィルム現像のセットとプリント用の引き延ばし機を買っていたので、私の下宿でスチール写真をプリントした。以後グループ関係のモノクロ写真は私の下宿でプリントすることになった。IKIF の初期作品が「TK フォトスタジオ」名義になっているのはそのせいでもあった。

表紙の相原さんの顔写真はVD の授業で版下を制作するのに使っていたリスフィルムを使って大学の暗室でハイコントラストのモノクロ2階調化にして制作した。VD 専攻の学生たちが写植機を使った授業を取っていたので、文章の写植は彼らが手分けして打っていった。インタビューの書き起こしもした事がなかったので、まあ色々恥ずかしい物になっているのは仕方がない事だった。ただSF 研の同人誌の手書きオフセットからはだいぶ進化し、見た目はだいぶ良くなっていた。

版下も自分たちで制作した。この時、写植の膜面だけを剥がし文字を詰める作業をしたり、版下の指示の仕方を覚えた。絵画専攻だったのに、卒業後インチキデザイナーとして仕事ができたのはこの頃の経験のおかげだった。文字列はそのままのスペーシングではカッコ悪いということを実践を通して学んだのもこの頃だった。

当時の美大生の習性として学園祭に向けて相原さんの作品を上映するだけでなく自分たちの作品を上映したいということになった。相原さんの上映の前に、石田純章、渡辺純夫の個人制作と木船、渡部、石田、平田、池元、高橋の集団制作作品「C U B E」を制作し上映した。ただこの時の集団制作は大失敗で、後に仕事のできない集団ゲシュタルトが結成されてしまったと反省した。この事が原因で大勢ではなく石田さんと2人で制作するユニットを作ったりもした。

上映会の当日、相原さんにゲストとして来てもらって、上映後観客を交えてトークをしてもらった。造形大の入り口に学生運動の時の様な大きな立て看板を、相原さんの写真をもとに作って飾ったのを、相原さんが学生運動世代なのか、やけに喜んでいたことを記憶している。立て看板の書体はいろいろな流派があると言う話をその時に聞いたが、造形大学アニメ研は落語用に寄席で使う勘亭流を使っていた。

多摩美術大学の学生や武蔵野美術大学のアニメーション研究会「謎の幻燈団」のメンバーだった、大久保富彦さん、浅野優子さん、小山佳織さん、牧野伸康くんたちがいた事もあり、相原さんがせっかくさまざまな美大生が集まったので、このまま終りにするのは勿体無い、定期的に集ろうと呼びかけをし、造形大学アニメーション研究会の2代目会長になっていた小出さんが初代世話役として月一で新宿の**という、今は潰れてしまった巨大喫茶店に集まって話をするようになっていった。

これも余談だが、牧野伸康くんは園子の高校時代の漫研の後輩で、同期にのちに漫画家になる桜玉吉さんがいた。子供が生まれた頃家を借りるため不動産屋に行った時、そこでばったり合い、ご近所になったりもした。保育園に子供を送った後近くの喫茶店で休んでいると、誰かと打ち合わせをしている玉吉さんを見けたりもしていた。その後うちの子供たちが2人ともすりきれるほど何度も桜玉吉さんの漫画を読むようになり、それをお手本に漫画を書き出したのも不思議な感じだった。

相原さんが教員をしていた阿佐ヶ谷美術専門学校や日本デザイン専門学校の学生や、もう卒業して背景美術の「アトリエローク」で仕事をしていた関口一博さんも加わり、上映会をやろうというような流れになり「ANIMATION80」が結成されたのは随分経ってからで、忘年会に新宿の居酒屋に行ったり、相原さんもよく付き合ってくれたものだと、いまでは思う。茶店での話し合いの後三平ストアの上の食堂やロールキャベツが有名な店や学生が入りやすい安い店によく行っていた。

相原さんの刺激が大きかったのか1980 年に入るとアニメーションに熱中するようになり、I K I F を結成し、毎月1本の割合で作品を作り出した。

大学の課題も無理やりアニメーションに関連付けたものを作るようになり、石田さんは絵本の授業で驚き盤をモチーフにした「くるくる絵本」を制作したり、私は「C U B E」の素材を使って版画表現の課題を制作したりした。

動きの研究のため8 ミリフィルムで多摩動物園や野毛山動物園に行き撮影した動物の分解写真を自宅の台所暗室で引き伸ばし、印画紙に焼き付たりもしていた。

漫研のエーデルワイス派と石田さんの女友達のグループでやった、3年時のVD 課題はその経験が生かされていて、シャボン玉に閉じ込めたタバコの煙が拡散する連続写真をモチーフにしていた。多分この写真はTK フォトスタジオ制作だと思う。

相原さんの上映会からほぼ1年後の1980 年10 月にやっと「ANIMATION80」の第一回上映会が開催できた。会場は相原さんの紹介で彼が上映会をやっていた轟二親( くわにちか) というライブハウスだった。会場のスタッフが若いアーティストを応援したいという熱気であふれていたことを覚えている。

日本デザイン専門学校を卒業してデザイナーをやっていた武藤英明さんがロゴをデザインして、チラシを作り宣伝したおかげか、そこそこ観客は入った。

上映会自体もそれなりに好評で、当時出ていたイメージフォーラムの雑誌にも取り上げられ、いくつかの作品は四谷三丁目のイメージフォーラムでも上映されたりもした。

第2回の上映会のカタログは同人誌づくりに燃えるメンバーが担当し、奥付に表記はされていないが、渡部デザインで作品のデータだけでなく小出さんの長文や波多野哲郎先生(映像専攻教授)や神田先生の寄稿もあり読み応えのあるものになっていた。映像専攻の小出さんも写植制作に参加していたような気もする。ポスターは武蔵美の浅野さんがイラストを描き、私と同期の造形大絵画専攻の版画をやっているコースだった田辺幸夫がシルクスクリーンで制作した。版画工房に行って刷るのを手伝い、私は具象のコースだったので普段あまり入らない場所に入れたのが楽しかった記憶がある。

上映会は有料でやることで観せることに責任を取ることができるという相原さんの教えで、「ANIMATION80」は有料上映会だった。基本私たちが関係した上映会は有料が原則だった。締め切りギリギリだったり、上映後リテイクもよくしていたが、上映すると情報を出した作品は必ず上映するよう頑張っていたと思う。

相原さんの上映会をやる少し前から、造形大学のアニメーション研究会は「ZAC」と称して、アニ同がやっていた「PAF」(プライベートアニメーションフェスティバル)に出品していた。初めて行った197 9年5月の「PAF5」では会員全員で上映会場「中野ゼロ」に並んでいた時にアニ同のなみきたかし会長から「あの短い作品に大勢で来てくれてありがとう」と、なみきさんらしい一言で迎えられた。

1980 年に入ると映像専攻の昼間行雄くんらがアニメーション研究会に入ってくれた。この辺りから活動の中心はアニメ研に移って行った。

アニ研には所属はしていなかったが昼間くんと同じ映像専攻に高校時代から映画をとっていた犬童一心くんや映画大学の立ち上げに尽力し早世した浜口文幸くんもいて、彼らの映画も見に行っていたし、昼間くんが制作していた実写映画に彼らと一緒に参加したりもしていた。彼らもアニメの上映会によく来てくれていたので、学生時代からなんだかんだ付き合いがあった。

1980 年8 月の「PAF6」の時は相原さんの影響とアニメ80 の第一回上映会に向けてみんなが作品を作り出していたので、30 分近くの作品が集まった。その中のI K I F 作品「M 氏の3333」は「PAF6」の申し込みをアニ同の事務所に持っていく日をコマ撮りしたもので、夜は私の所でアニメーション研究会全員参で、グループえびせんのしりとりアニメーションを真似し、最初と最後をつなげてループにするようにし少し違えた「回しアニメ」を撮影している場面が写っている。

前年1979 年のCS 祭に向けて制作した漫研の同人誌CS3 は、まだできて10 年ちょっとしか経っていなかった歴史のない造形大学だったので、フェイクで創立100 周年記念号にした。そこにインチキな、冗談で作った東京造形大学校歌の歌詞と楽譜を表2に載せたのだが、それを元にアニメ研の貞本くんや昼間くんら新入生と一緒に切り紙アニメーションを制作したのも私の所だった。「校歌アニメ」は後に学生課から公共の場所で上映した事を問題視され、本気にする人がいると困ると、小出部長が叱責されていた。

1981 年には私は西八王子から吉祥寺に、渡部は高尾で柿崎と同居しだし、渡辺さんは三鷹市の東八道路沿いに、小出さんは私より吉祥寺駅に近い所に引っ越していた。

石田さんは少し前に水木しげるさんの仕事場が入っている調布のマンションに引っ越していた。マンション管理組合で一緒になった石田父には水木さんから年賀状が来ていてとても羨ましかった。又、石田さんの驚き盤はそこに渡部や渡辺さんと行って撮影した記憶がある。撮影後石田母の焼きビーフンをみんなでご馳走になったのは忘れられない。

このように何かあると誰かの所に集まって徹夜で作業をする事は相変わらずよくやっていた。西八時代と同様無駄に徹夜することもままあった。

そうこうしているうちに小出さんがアニ同の同人誌の会談に登壇したり、1981 年7月の「PAF7」では作品の出品だけでなく、当日カタログの版下制作や上映の担当をするスタッフとして造形大学のアニメ研のメンバーが多数参加するようになっていった。

造形大の作品集はZAC バランというタイトルで出品していたが、IKIF と石田くんは作品量が多い事もあり、それには参加しないで単体で出品していた。

この時は知り合いでは無かったが、本郷みつる(アニメーション監督)さんや片渕須直(アニメーション監督)さんも「PAF7」のスタッフだった。「PAF7」には私と大学は同期だが造形大のアニメ研には所属していなく「グループえびせん」に所属していた池田成(アニメーション監督)さんの「人間うごくいのう」という、造形大の裏山にあったグランドフェンスを使ったピクシレーション作品も上映されていた。この撮影でも造形大学のグランドのフェンスがヨレヨレになってしまい、小出部長と同じように学生課から叱責されたようだ。

「PAF7」のカタログはもう卒業していた渡辺さんの所でやった記憶がある。何か撮影する時は私の所で、打ち合わせは小出さんの所で、宴会は渡部が3年生の時から同居した、どの組織にも属していないが、どの組織の集まりにはいつも参加してていて、校歌アニメの音楽も制作した柿崎光之が、料理上手だったので高尾でやることが多かった。

しかし、私の所に集まって何か作業をするということのピークはS F 研で請負った1980 年日本S F 大会

TOKON7 のカタログの制作だったと思う。大会委員長の伊藤典夫さんは少しダサいファンダムの印刷物を希望していたようだが、金銭的な事情でやれなかった簡易オフセットではない印刷でさらに表紙カラーということに燃えたメンバーは頑張って作業をした。渡部のデザインもかっこよくできた。石田さんはマスコットキャラのデザインもやったり、その時点でやれる事はやり切った満足感で、以後宴会はやるが同じ場所で何か作業をやるという事は少なくなっていった。

宴会自体は卒業後人脈が広がるとその人たちを招いてやっていた。AMIGA というパソコンを使うようになるとその関連の人たちも混ぜたり、違うジャンルの人たちと一緒にやっていた。主に造形OB の宴会に参加した岩井俊雄さんが「まだまともに議論しながら宴会をする場所があるんだ」と驚いていたこともあった。

非常勤の教員になってからは学生たちともよく自宅で宴会をやっていた。私は映像の学生ではなかったので参加した事はなかったが、よく学生を連れて飲みに行っていたかわなか先生の行動を見習ったのかもしれない。

造形大学アニメ研のメンバーの上映活動は私の学生時代から卒業後にかけて「ANIMATION80」「イメージフォーラム」と「PAF」、ぴあが主催していた「アニメーションサマーフェスティバル」相原さんがやっていた「アニメーション・ニューウェーブ」といったものに広がって行った。

私の話に戻すと、アニメーションを制作し出してしばらくして「IKIF」を結成しが、石田さんは4 年生になっていたので、すぐに卒業の時期になってしまった。

石田さんの卒業制作はIKIF で制作した「CIRCLE」の構造を図解したパネルで、B1 のボードを横に6枚つなげた横に長いものに、色テープで映像の要素を時間軸に沿って描いたものだった。卒業制作展ではパネルの展示と映像も流した。パネルはそこそこ嵩張るうえ、捨てるに捨てれないので、写真を撮りデータにし、もういいだろうと、処分したのは随分経ってからだった。

「CIRCLE」以外も同時並行で何本も作り続け、すぐに作品の本数だけはたまったので、アニ同が上映会をやっていた「高円寺会館」を借りて比較的初期1981 年11 月に個展上映をやった。石田さんは卒業して株式会社トミーに就職していたが、会社帰りの夜に私の所に寄って作業をして、最終のバスで調布に帰っていっていた。

その時のカタログは実家が印刷屋を営んでいて、なぜかまだ4年生だった柿崎が中心となって制作してくれた。印刷は柿崎の父親が経営していた秋田にある印刷所でとても安く印刷してくれた。チラシは余っていた紙で印刷したので様々な色のチラシができた。

その後もイメージフォーラムで特集上映をやってもらったり、アニメーション作家の関口和博さんと吉祥寺の「ぐわらん堂」と言うライブハウスで2人展をやったり、東大の学園祭で個展をやったり、P A F からの流れで北大のアニメ研企画北海道上映会をやったり、イメージフォーラムつながりで九州のF M F で上映会があったり、自分たちの企画でやる上映会だけでなく、毎月1 回は何処かで上映をしていた時期でもあった。

映画の自主上映が盛んで、「ぴあ」の自主上映の情報スペースがどんどん広がっていた時期でもあった。イメージフォーラム主催の「第一回実験映画祭」でも招待上映される様になり、さらにイメージフォーラムが色々な国に作品を紹介してくれたので、上映の場は広がっていった。

「第一回実験映画祭」に出品した「乱PART2」は初めての16 ミリ作品で、カメラは所有していなかったので、新宿御苑前駅のすぐ近くにあった「新宿ムービー」という映像機器店でレンタルして撮影した。土曜日に借りると日曜日は休みなので返すのは月曜日になり、1日分のレンタル料で2日使用できたのと、石田さんが仕事をしていたので、毎週末借りては撮影するという日々を送っていた。

8ミリと違ってフィルムの装填も自分で行わなくてはならないので、最初は戸惑ったし、現像して、ネガからプリントを撮って、編集した物を元にネガフィルムを編集し、音も光学録音する方法もある等、8ミリフィルムに比べると、費用も10 倍くらいかかるので、大分壁は高く感じた。8ミリでの製作は続けていたが、全体の制作本数は減っていく傾向になった。

そんな中、1982 年に制作した、私の卒業制作は実験映画祭に出品した16 ミリフィルム作品のリメイクしたものだった。初めての16 ミリ制作は失敗することも多く、悔いが大きく残ったのが原因だった。撮影した半分くらいしか使えなかったと愚痴をこぼしたら、「実写映画に比べれば全然マシ」と慰められた。たしかに撮影に慣れていくと撮影したものがほぼそのまま完成作品になるようになっていった。

また、五美大展に出品するために東急ハンズでV H S のテープに映像をコピーしてもらったときは自宅にはT V も無かったので、どう頼めば良いのか戸惑った記憶がある。ビデオデッキは自動ループ再生ができるデッキを大学から借り、モニターは生家の洋服店においてあったT V を貰って、なんとか形にした。

そのモニターはその後もらえたので、自宅でT V が見ることができるようになった。西八時代はT V のあった渡部の家に「未来少年コナン」とか「ダイターン3」とか「プリズナーno6」に見に行っていたのだが、ノルシュテインのL D が出てL D を買った以降はビデオ製品をずいぶん買うようになったが、学生時代はあまりT V を見ないブラウン管とは無縁の生活を送っていた。

造形大学のアニメ研は相原さんの上映会までが園子の担当で2 代目は小出さんが会長になり、会則も小出さんの手書きで細かくて見えないくらい詳しいものとなった。代々それをコピーして大学に提出していたので、最後の方はコピーのコピーで読めなくなっていたと言う噂もあった。

前部長のやり方は踏襲しないで、その時の部長のやりたい様にやるのが伝統で、世代ごとにその人の色が出るのが特徴だが、みんな造形大を選んだということからか、少し離れてみると伝統の様なものはあった気がする。

3回目の1980 年11 月の学園祭は小出さん企画で「自主上映の地平線」というものだった。アニメ80 の上映会が10 月にあって、自分の作品が観るのもいやな時期に入っていた私はこの時期家に引きこもっていたので、これには参加していない。この件は沢山ある黒歴史の一つだが、そのせいで教員になった今、学生の色々な行動におおらかに対応できるようになった気もする。

3代目会長は昼間行雄くんで私たちの2学年下だった。1学年下とはあまり上手くいかなかったのか、SF研は途切れてしまったが、アニメ研は昼間くんのおかげで続いていった。昼間くんの代には、「PAF7」を観た岡田えみこさんに造形大の作品集は映像暴力だと評され、それをとてもよろこんでしまう捻くれた学生で、「影像暴力」と言うタイトルの作品を「PAF8」に出品した住岡由統くんや、「となりのトトロ」の動画からアニメーターを始めた松井理和子さん、絵画専攻の貞本義行くんがアニメ研に所属していた。貞本義行くんは学生の頃から非常に絵が上手くて、漫画の連載もはじめていたので、さほど深い付き合いは無かったが、渡部が「王立宇宙軍」の設定をやったのはこの時の縁が元になっている。渡部の卒業制作「S P I N」(八胞体(超立方体)の回転(三次元と四次元の)をモチーフにした)がエヴァンゲリオンの第5使徒ラミエルのビジュアル発想のきっかけになっていたりもする。

作品制作に忙しかった私は随分昼間くんや住岡くんに手伝ってもらっていた。作って貰った素材を「うーん」と言いながら全然使わなかったこともある駄目な先輩だったかもしれない。いや、卒業して会社を辞めてふらふらしている時、何か上映の打ち合わせでコーヒーを奢ってもらい「無職だと後輩が奢ってもらえる」と喜んでいたので、自尊心のない確実に駄目な先輩だった。

漫研も私が部長になった後すぐ下の学年に上手く引き継げなくて、一時休業していたが、貞本くんが立て直し「zozoke」という同人誌を出し、これは今でも続いている。

それとは別に2 つ下の、貞本くんと同期の、当時昼間くんと同居していた、山ノ井靖くんが「アンマン」(アングラ漫画研究会)というものを立ち上げ、何冊か同人誌をだしていた。彼は卒業後、「ガロ」の編集者になったので編集の才能があったのだろう。

そのアンマンに犬童くんが掲載した漫画に「金魚の一生」があった。卒業後CM ディレクターが忙しくて映画を撮っていなかった犬童くんだったが、久しぶりの自主制作作品の原作にそれがな理、本格的に映画監督として活躍するきっかけになっていた。アニメーションを担当したのは山村浩二氏だった。このことは大学時代の人脈は卒業後も繋がっていく一例として学生によく話をする。

昼間くんの次、4代目は山崎ゆりさんで、5代目が平井逸郎くん、6 代目が山村浩二くんだった。山村くんの初印象は山賊で、上映会をやるので作品を貸して欲しいと吉祥寺から引っ越して布田にの自宅に来た時も、裸足に下駄で坊主頭で、グループえびせんの石田卓也さんが「山村くんはくんと言う感じではなく山村どんだな」と言っていた印象通りだったと思った。

CS 祭では自主制作アニメの特集や、古川タクさんの特集、山村くんの代には森まさあきさんの特集をやっていた。自主制作を中心とした会であり続けていたのだと思う。その後小出さんが専任で造形大に戻る時までは続いていたアニメ研究会も尻窄まりで消滅してしまった。私が非常勤で造形大に戻ったときにはもう無かった。

アングラではないほうの漫研は「zozoke」という同人誌を今でも出続けている。私は専任になってから顧問をしているが、あまり深い関係は無い。でも初代の貞本くんから始まって前田真宏さん、松浦麻衣さん、中山竜くん、アニメ専攻だけど榎戸駿くんと、マン研人脈からアニメ業界に進んだ人は絵がうまい伝統があるような気がする。

IKIF も8ミリフィルムでの制作から16 ミリに制作の中心を移し、アニメーション80 も第十回記念全国

上映会の世話役をやった後11 回目で抜けて、上映活動は徐々に減っていった。新しい機種のカメラも発売されなくなったり、上映会当日の朝に柴崎にあるフジカラーの現像所に直接出せば昼には上がるというサービスが無くなったり、ヨドバシカメラの8 ミリフィルム売り場も縮小するなどフィルムでの駒撮りが少しやりにくくなっていき、でもまだビデオでのアニメーション制作も不便だったり、さらに個人でコンピュータを使用したアニメーション制作の壁も高かったりで、若い世代のアニメーション制作のブームは一度去っていった。

I K I F も単純な上映会ではなくて、拡張映画の様な様々な形式でアニメーションを展開する様になり、美

術館での展示やワークショップ等の活動が増えていった。この辺りのことは次の原稿で詳しく触れたいと思う。

様々な上映団体が活動を休止、あるいは解散していった。アニ同の上映会も減少していた。その中でアニメーション80 だけは年2 回だった上映会の回数は減ったが、続いていったのは、世話役が交代制で、世話役が疲れ切る前にバトンタッチしていったのが良かったのだろう。私たちはやめた直後は様々な自主上映会を観に行っていたが、段々たまにある上映会に足が遠のいていったのはしょうがないことかもしれない。

非常勤教員として造形大学に戻りアニメーションの授業を担当したときは8 ミリで駒撮りしていたし、専

任になってしばらくはアナログで授業をすることの方が多かったので、学生が4年生になった時に「先生コンピュータさわるんですね」と驚かれたりもした。が、しかし、その頃から個人でも比較的安く簡単にパソコンを使って映像が制作できる様になっていったので、再び個人でのアニメーション制作が活発になっていき、それがアニメーション専攻設立の原動力になったのでは無いかと思う。

現在ではパソコンは8ミリカメラより圧倒的多数に普及していて、さらにスマートフォンを使ってアニメーションを制作する層も出てきているので、今後アニメーションを含む映像制作は本当に当たり前のものになっていくことを思うと、その中でアニメーションを作り続けるのは私たちの世代とは違った困難があるかと思うと、最近の学生は大変だなあと思ったりもするが、イメージフォーラム等を通じて細い糸で世界につながっていた私たちに比べると、インターネットで直接世界に通じている世代は、また違った意味で羨ましく感じる事もある。

次回(2)は非常勤で造形大に戻った以降の学生たちの上映活動を中心に書き、過去の資料を整理しながらスキャンしている画像をなるべくたくさん載せようと思っている。

どうでも良い後書き

この文章は、造形大学アニメーション専攻15 周年展の冊子用に書いた文章をもとに加筆したものです。どうでもいいようなことを書き足したような気もして、ディレクターズ・カット版に面白いものがあまり無いのはこういう事かと思ったりもします。

学生時代のことを書いたので、敬称は略し、当時呼んでいた呼び方で表記しています。私だけでなかったと思いますが、美大生は生意気なので、先生のこともさん付けで呼んでいました。アニメーションに関係の深い先生は、さんと先生が半々くらいでした。でもアニメ研の顧問になってくれた神田先生の呼び方は先生だけでした。波多野先生とかわなか先生は学生たちの中で話題に出るときはさん付けだったような気がします。

また同学年でも7 才以上離れた人がいたり、上級生でも同い年の人もいるので学生間の呼び方は基準があるような無いようなでした。絵画専攻の同期の間では、一浪の私は現役の学生と一浪の学生は呼び捨て、2浪以上はさん付けにしていたような気がします。現役の絵画の同級生からは敬称なしで、呼び捨てで呼ばれていました。3才上の兄のことを呼び捨てにしていたけど6才年下の弟から、私も呼び捨てにされていたので、それが気になったことはありませんでした。

他専攻の小出さんとはお互いさん付けで、石田純章くんは高校の後輩だったせいもあって私はくんで向こうからはさん付けでした。大体後輩の男はくんで、女性はさんで呼んでいました。

卒業して教員になってからは、先生は先生付けで、かわなか先生も波多野先生も先生付けで呼ぶ呼び方に大体まとまっていきました。学生に対しては男女共にあだ名だったり、呼び捨てだったり、さん付けだったり色々。アニメーション学会でお世話になった池田宏先生は卒業してから呼び方が変わるのはよろしく無いので、一貫してさん付けで呼ぶそうでしたが、それが正しい様な気もしています。でも長年の習慣はなかなか変えることが出来ません。パートナーになった石田園子のことも木船園子に違和感があるので今でも石田さんと呼んでいる様に。